-

2024.04.05 飛びつきをやめたら褒めましょうは嘘?【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは東京23区と練馬区近郊に出張いたします

【愛犬の人への飛びつきをやめさせたい】こんな相談をドッグトレーナーさんにすると、時々「飛びつきをやめた時にご褒美(食べ物など)をあげて褒めましょう」と言われます。ごめんなさい。実はこれ…大間違いなんで...

-

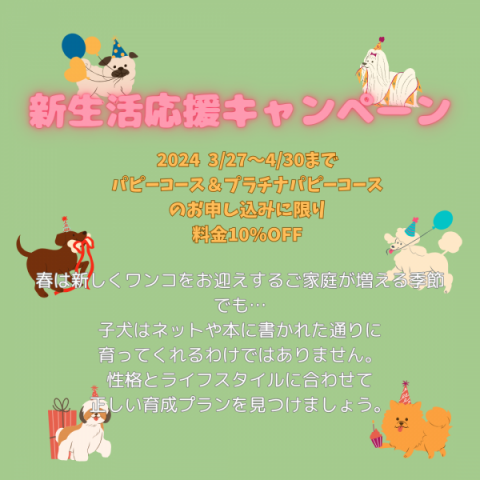

2024.03.27 子犬パピーのしつけ応援キャンペーン【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは東京23区及び練馬区近郊にお伺い

春は新しくワンコをお迎えするご家庭が増える季節でも…子犬はネットや本に書かれた通りに育ってくれるわけではありません。・めちゃくちゃ噛むじゃん・トイレ覚えてくれない・吠えたときどうしよう?・このしつけ...

-

2024.03.25 飼い主の喜びよりフードの方が愛犬には価値があるのか?【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは練馬区を中心に東京都内近郊に

「ほめる」は一次強化子なのか二次強化子なのかは意見が分かれている。そして、犬にとっては「ほめられる」ことよりも、一次強化子としての好子である食べ物の方が彼らの行動に報いる報酬として有意義であると言...

-

2024.03.24 クレート好き?嫌い?【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは東京練馬 23区内及び練馬近郊

愛犬がクレート嫌いになる理由のひとつに、閉じ込められるからがあります。「犬は本来クレートが好き」というトレーナーさんは多いです。これは半分正解で半分間違いです。多くの犬は、扉の無いクレートには自由...

-

2024.03.17 私のところへきた相談者たち〜ギャン吠え〜チワワMIX♂【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクール 東京

その日、依頼をうけた私がその方のご自宅を訪ねると盛大なギャン吠えで2頭は私を出迎えた。飼い主さんの話を聞きたくても1m離れただけでもうお互いに何を言っているのか聞き取れないくらいのギャン吠えである。当...

-

2024.03.16 私のところへきた相談者たち〜噛みつき〜トイプードル7歳♂【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクール 東京 練馬

お仕事は一線を退かれているが、またまだ元気なご夫婦が飼われているTプードルは抱き上げることができない。下半身に少しでも違和感を感じると逃げるか、ひどい場合は噛みついてくる。リードの付け替えも噛みつく...

-

2024.03.08 この子はトップレベルに噛みつくと言われたチワワさん〜6ヶ月♂〜【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクール東京練馬

「すごく気が強いので早くトレーニングした方がいい」獣医さんからそう言われたと私に連絡をしてきたのはチワワの飼い主さんだった。噛みつくから診察ができない、噛みつくから首輪が付けられない、噛みつくから...

-

2024.02.19 ギャン吠えワンコは抱っこで治せ!【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは東京 練馬 23区

・愛犬が来客に吠え続けて会話もできない・散歩中に他の犬にギャン吠えしながら向かっていくバツが悪いしうるさいし、ほとほと困って愛犬を抱き上げ、愛犬を対象刺激から遠ざけたり、愛犬の視線を遮ったりする人...

-

2024.02.06 ドッグトレーナーに「あなたが悪い」って言われてツラくないですか?【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクールは東京練馬 杉並中野 新宿区文京区中央区

当所には、他所でトレーニングを行ったけど思うような結果が出なかったから再度トレーニングにチャレンジしたいとの依頼が多数あります。そういった案件に割りと多く共通するのが、ドッグトレーナーによるダメ出...

-

2024.01.26 オヤツを使ったトレーニングは良い?悪い?【愛犬の問題行動専門ドッグトレーナー】エルフドッグスクール東京練馬 中野区 杉並区 文京区 新宿区 豊島区 中央区

ポジティブトレーニング、つまり正の強化トレーニングは、犬をオヤツという報酬で釣っているだけの操り人形をつくる行為か否かという議論が度々起こります。ポジティブトレーニングは、行動後に報酬が出現すると...